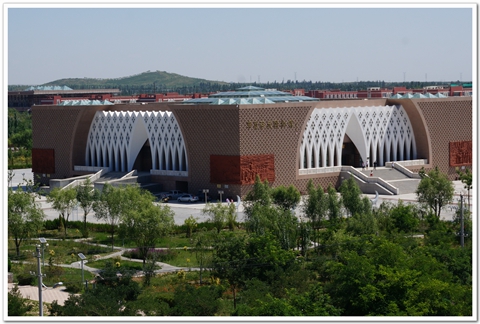

寧夏移民博物館

寧夏移民博物館佇立在紅寺堡區(qū)文化西街。

博物館是為了展示國(guó)家“八七”扶貧攻堅(jiān)和寧夏“雙百”扶貧攻堅(jiān)成果而建立的綜合性博物館。

博物館建筑面積9436平方米,是紅寺堡區(qū)的標(biāo)志性建筑。

移民文化是紅寺堡這塊土地最醇厚的底色。

寧夏移民博物館重點(diǎn)展示了紅寺堡移民群眾從零開始,以沙作畫的創(chuàng)業(yè)歷程,留下了許多可歌可泣的創(chuàng)業(yè)故事。

紅寺堡荒原翻天覆地的變化就是一部鮮活的移民文化史。

如同沙漠中那株怒放的馬蘭花,移民的創(chuàng)業(yè)精神永遠(yuǎn)會(huì)銘刻在這里,閃耀著紅色的光芒。

“1236”工程指揮部舊址

“1236”工程指揮部舊址為就近指揮揚(yáng)黃灌溉工程建設(shè),寧夏黨委、政府于1996年成立了“1236”工程總指揮部,辦公地點(diǎn)幾經(jīng)搬遷后最終定于紅崖,即今大河鄉(xiāng)龍?jiān)崔r(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)。

始建于1996年,為地上一層磚混結(jié)構(gòu)平房,總建筑面積4000平方米,距今已有20余年的歷史,是紅寺堡境內(nèi)現(xiàn)存較為完整的遺址之一。

總指揮部人員是深入不毛之地的第一支隊(duì)伍,他們發(fā)揚(yáng)新時(shí)期的大禹精神,舍小家顧大家,決戰(zhàn)荒原,按期完成工程建設(shè)任務(wù),保證了移民群眾的順利搬遷安置。

寧夏扶貧揚(yáng)黃灌溉工程紅寺堡三泵站:寧夏扶貧揚(yáng)黃灌溉工程是黨和政府為保障寧夏南部山區(qū)貧困人口的生存權(quán)和發(fā)展權(quán),

切實(shí)改善寧南山區(qū)人民群眾生產(chǎn)、生活條件,從根本上解決農(nóng)村貧困人口溫飽問題進(jìn)而脫貧致富而采取的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略舉措,是目前國(guó)內(nèi)最大的以水利為基礎(chǔ)、以扶貧為宗旨的移民項(xiàng)目。

揚(yáng)黃工程通過5級(jí)揚(yáng)水,提升黃河水揚(yáng)程300米,將黃河水引進(jìn)紅寺堡荒原,累計(jì)開發(fā)水澆地70萬(wàn)畝,易地搬遷安置23萬(wàn)移民群眾,使紅寺堡發(fā)生了翻天覆地的變化。紅寺堡三泵站位于紅寺堡區(qū)大河鄉(xiāng)紅崖村境內(nèi),泵站從西北向東南梯級(jí)分布,彩虹飛渡、氣勢(shì)雄渾,是系列泵站中最大的一座。

同心縣紅軍西征紀(jì)念園

同心縣紅軍西征紀(jì)念園:國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū),位于同心縣城清水河河畔,是全國(guó)百家紅色經(jīng)典景區(qū)、全國(guó)愛國(guó)主義教育基地、國(guó)家國(guó)防教育示范基地、全國(guó)民族團(tuán)結(jié)教育基地、全區(qū)干部教育培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)基地,也是國(guó)內(nèi)唯一一家以紅軍西征命名的紀(jì)念場(chǎng)所。

王團(tuán)北堡子

王團(tuán)北堡子:位于王團(tuán)鎮(zhèn)南街王團(tuán)中學(xué)西北500米處,原是王團(tuán)地主王彥秀的住宅,建于民國(guó)初年,堡子平面呈方形,南北長(zhǎng)65米,東西寬54 米,正西辟門,堡墻黃土夯筑,基寬4.2米,頂寬1.5米,高4.3米。

1936年紅軍西征解放該堡,陜甘寧省豫海縣回民自治政府成立后,將政府駐地確定 在北堡子,自治政府主席馬和福在堡中辦公,給紅軍籌集糧食。

北堡子院內(nèi)正北原有三間坐北向南的土木結(jié)構(gòu)上房,西南五間西廂房,東面還有五間箍窯,為保護(hù)紅色歷史遺跡,同心縣政府出資依舊貌在原址上重修了北堡子,并布置展覽。

2010年1月30日被同心縣人民政府公布為縣級(jí)文物保護(hù)單位。